Empfehlungen des BMAS für eine effektive und gesunde hybride Bildschirmarbeit

Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel, und hybride Arbeitsmodelle werden zunehmend zur Norm. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat umfassende Empfehlungen entwickelt, um Unternehmen und Beschäftigte bei der Gestaltung sicherer und gesunder hybrider Bildschirmarbeit zu unterstützen. Diese Empfehlungen sind das Ergebnis intensiver Diskussionen und Analysen und bieten einen praxisnahen Rahmen für die Umsetzung hybrider Arbeitsmodelle.

1. Definition von Begriffen, Anwendungsbereichen und Zielen

Der erste Schritt zur erfolgreichen Einführung hybrider Arbeit ist die Klärung zentraler Begriffe und Ziele:

- Ziele: Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Verringerung des Pendelns, Wiedereingliederung nach Erkrankung, Steigerung der Arbeitsplatzattraktivität und betriebliche Kosteneinsparungen.

- Doppelte Freiwilligkeit: Beschäftigte haben keinen Rechtsanspruch auf mobile Arbeit und Arbeitgeber können diese nicht einseitig anordnen.

- Mitbestimmung: Der Betriebsrat hat bei der Ausgestaltung der mobilen Arbeit ein Mitbestimmungsrecht gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG.

2. Festlegung geeigneter Tätigkeiten

Nicht alle Tätigkeiten eignen sich für mobile Arbeit. Wichtige Kriterien hierfür sind:

- Betriebsabläufe und Anwesenheitserfordernis

- Datenschutz- und Datensicherheitsaspekte

- Technische Anforderungen

Diese Kriterien sollten gemeinsam von Arbeitnehmern und Arbeitgebern festgelegt und der Betriebsrat gemäß § 90 BetrVG rechtzeitig informiert werden.

3. Zeitliche Rahmenbedingungen

Es ist wichtig, klare zeitliche Rahmenbedingungen für hybride Arbeit zu definieren:

- Anteile der mobilen Arbeit: Festlegung der maximalen Arbeitszeit, die mobil geleistet werden kann.

- Erreichbarkeit: Regelungen zur Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitsstätte.

- Desksharing: Planbarkeit der Präsenzzeiten bei Nutzung gemeinsamer Arbeitsplätze.

4. Kostenaufteilung

Transparente Regelungen zur Kostentragung schaffen Klarheit:

- Arbeitsmittel: Der Arbeitgeber trägt die Kosten für notwendige Arbeitsmittel und Arbeitsschutzmaßnahmen.

- Bring your own device: Vereinbarungen über die Nutzung eigener Geräte sind möglich und sollten klar geregelt sein.

5. Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen

Eine sorgfältige Gefährdungsbeurteilung ist die Grundlage für sichere Arbeitsbedingungen:

- Checklisten: Nutzen Sie Checklisten, um die Umgebungsbedingungen und die Arbeitsplatzausstattung zu erfassen.

- Schutzmaßnahmen: Der Arbeitgeber legt auf Basis der Beurteilung die erforderlichen Maßnahmen fest.

6. Information und Unterweisung der Beschäftigten

Beschäftigte müssen in der Lage sein, ihre besonderen Mitwirkungspflichten zu erfüllen:

- Information: Beschäftigte sollten über Aushänge, E-Mails, Intranet oder Informationsveranstaltungen informiert werden.

- Unterweisung: Regelmäßige Schulungen zu den spezifischen Anforderungen und Pflichten bei hybrider Arbeit sind notwendig.

7. Wirksamkeitskontrollen und Anpassungen

Regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen sind entscheidend für den langfristigen Erfolg:

- Kontrollen: Durch Befragungen, Fotodokumentationen oder Checklisten können die Schutzmaßnahmen überprüft werden.

- Anpassungen: Bei wesentlichen Änderungen der Rahmenbedingungen sollten alle Schritte erneut durchlaufen werden, um notwendige Anpassungen zu identifizieren und umzusetzen.

Fazit

Die Empfehlungen des BMAS bieten eine solide Grundlage für die Gestaltung hybrider Arbeitsmodelle, die sowohl sicher als auch gesund sind. Indem Unternehmen und Beschäftigte diese Schritte befolgen, können sie die Vorteile hybrider Arbeit voll ausschöpfen und gleichzeitig Herausforderungen meistern. Die kontinuierliche Beobachtung und Anpassung an neue Entwicklungen bleibt dabei unerlässlich.

Ein umfassender Bericht zur Studie des BMAS über hybride Arbeit

In den letzten Jahren hat sich die Art und Weise, wie wir arbeiten, grundlegend verändert. Angetrieben durch die Pandemie, hat mobile Bildschirmarbeit eine neue Bedeutung gewonnen. Hybrides Arbeiten – eine Kombination aus Präsenz- und mobiler Bildschirmarbeit – hat sich als praktikables Modell etabliert, das sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer zahlreiche Vorteile bietet. Eine aktuelle Studie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) beleuchtet diese Entwicklung detailliert und zeigt auf, wie hybride Arbeitsmodelle sicher und gesund gestaltet werden können. In diesem Blogbeitrag fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse und Diskussionen der Studie zusammen.

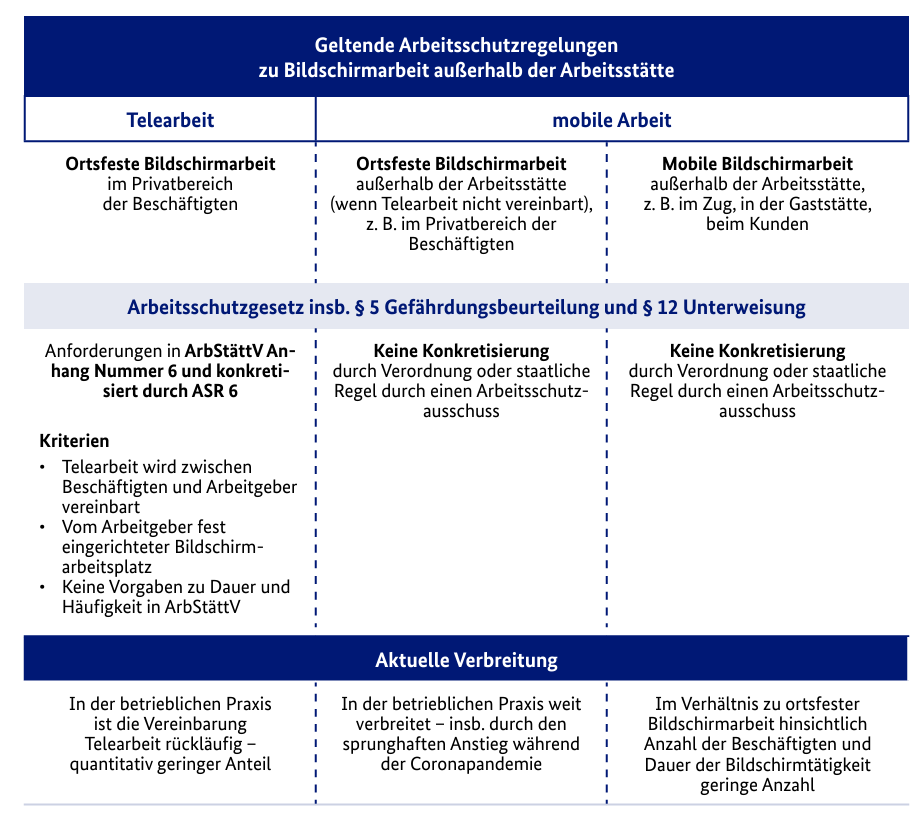

Ausgangslage

Die Studie zeigt, dass sich der Anteil der Erwerbstätigen, die im Homeoffice arbeiten, seit der Pandemie nahezu verdoppelt hat. Laut Statistischem Bundesamt arbeiteten 2022 etwa 24,2 Prozent der Erwerbstätigen im Homeoffice, was über dem EU-Durchschnitt liegt. Der Großteil der deutschen Unternehmen plant, die aktuellen Homeoffice-Regelungen beizubehalten, da die Beschäftigten die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie Zeit- und Kostenersparnis schätzen.

Die Politikwerkstatt „Mobile Arbeit“

Zwischen September 2022 und Oktober 2023 führte das BMAS im Rahmen des Programms „ARBEIT: SICHER + GESUND“ eine Politikwerkstatt durch, um mögliche Anpassungen des Rechtsrahmens für mobile Arbeit zu diskutieren. Dabei wurden technische, organisatorische, soziale und unternehmenskulturelle Fragestellungen erörtert. Rund 100 Expert*innen aus verschiedenen Disziplinen nahmen an diesem Prozess teil und bearbeiteten 121 Thesen mit über 5.000 Kommentaren.

Themenschwerpunkte der Debatte

Die Diskussionen wurden in vier zentrale Themenkomplexe gegliedert: Raum und Fläche, Organisation, Beschäftigtenperspektive sowie Führung und Unternehmenskultur.

1. Raum und Fläche

Hier ging es um die Auswirkungen mobiler Arbeit auf Büroimmobilien und Flächennutzung. Es wurde diskutiert, wie sich Büroflächen an die neuen Anforderungen anpassen müssen und welche Rolle Desksharing und alternative Arbeitsorte wie Co-Working-Spaces spielen können.

2/3. Organisation und Beschäftigtenperspektive

In diesem Themenkomplex wurden die sichere und gesunde Arbeitsplatzgestaltung, arbeitsrechtliche Regelungen, Finanzierung sowie die Arbeitsorganisation und -gestaltung besprochen. Die Expert*innen betonten, dass die Gefährdungsbeurteilung (GBU) auch bei mobiler Arbeit zentral bleibt und dass psychische Belastungen berücksichtigt werden müssen.

4. Führung und Unternehmenskultur

Die Debatte drehte sich um die veränderten Anforderungen an Führungskräfte in hybriden Arbeitsmodellen und die Auswirkungen auf die Unternehmenskultur. Es wurde hervorgehoben, dass Vertrauen, Selbstorganisation und klare Kommunikationsstrukturen entscheidend für den Erfolg hybrider Teams sind.

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der Politikwerkstatt zeigen, dass hybride Arbeitsmodelle eine ausgewogene Mischung aus Präsenz- und mobiler Arbeit erfordern. Um diese erfolgreich und gesund zu gestalten, müssen klare Regelungen getroffen und die Mitwirkung der Beschäftigten sichergestellt werden. Arbeitgeber müssen faire und sichere Lösungen für die Arbeitsgestaltung etablieren, während die Anforderungen an die Selbstorganisation der Beschäftigten steigen.

Zukunftsaussichten

Die Entwicklung hybrider Arbeitsformen ist ein fortlaufender Prozess. Das BMAS wird die Entwicklungen weiterhin beobachten und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. Die Studie zeigt, dass dort, wo betriebliche oder tarifvertraglich vereinbarte Regeln existieren, hybride Arbeit gut funktioniert. Es bleibt entscheidend, dass Unternehmen und Beschäftigte gemeinsam an der Gestaltung dieser neuen Arbeitsmodelle arbeiten, um die Vorteile voll ausschöpfen zu können.

Diese ausführliche Untersuchung bietet wertvolle Einblicke und praktische Empfehlungen für die Zukunft der Arbeit. Es wird deutlich, dass hybride Arbeitsmodelle nicht nur eine vorübergehende Lösung sind, sondern eine nachhaltige und vorteilhafte Arbeitsform darstellen können, wenn sie richtig umgesetzt werden.

Quelle: https://www.arbeit-sicher-und-gesund.de/mobile-arbeit/politikwerkstatt/politikwerkstatt-mobile-arbeit-ergebnisse